4

翌朝、数人の供を連れた姫君を加えた護衛隊は、水晶宮に向かった。

見送りに来たのは、ごく少数だった。朝早く、まだ皆が寝ている時間だったからであろうが、昨日の宴と比べたら、随分寂しいものである。当の姫君の父親でさえ、一度ユゲたちの前で、隊長に一言挨拶をしただけで、それっきり顔を見せないのだ。どいつもこいつも都合のいい奴らばかりだとユゲは思った。

水晶宮は水の国の果てにある山の上に存在する。距離としては、ここから首都サンソルガまでとさほど変わらないが、なにぶん山の上にあるものだから、日数は王都までの倍かかった。それに、姫君をはじめとする女連れの旅であるから、護衛兵だけの旅のようにはいかず、途中で何度も休憩を取ることになった。

姫君はハバックの引く車に乗っていた。

ハバックとは二足歩行をする動物で、全身毛に覆われている。そして耳は長く、鼻は尖っている。おとなしく、足が速いため、車を引くほかに、鞍を置いて乗ることにも使われていた。

姫君の乗っている車は、中から外の様子を見ることはできるが、外からはわからないようになっていた。

ユゲは、道中、何とか姫君の顔を見ようと試みたが、無駄に終わった。

車の周りは姫君付きの兵と護衛兵でいっぱいで、車がやっと見えるくらいだった。

護衛隊には、都の治安悪化による兵不足で、姫君を守れるぎりぎりの人数しかいない。それなのに、どこにそれだけの人がいたのかと思う人数が車に集まっていた。

けれど、そのおかげでユゲは楽をすることができた。あと姫君さえ見ることができたら、いや、姫君付きの侍女でいいから会えればと願っているうちに、日が暮れた。

一行は山の麓まで来ていて、今日はそこで野宿することになった。

ユゲはそこで願ってもない人物と再会することになったのだった。

夜が静かに更け、あたりは静寂に包まれていた。

ユゲは他の兵から少し離れたところで横になっていた。

姫君と侍女たちは幕舎で寝ていたが、ユゲたち兵士にはそんなものはなく、地面の上で直接休んでいた。

鎧が苦しくて、なかなか眠ることができなかった。巫女姫にもしものことがあっても、すぐ対応できるように、護衛兵は一時もその装備を解くことが許されていなかったのだ。

そんな苦しい状況でも、何とか眠りにつこうとユゲは何度も寝返りを打ったが、眠くなるどころか逆にどんどん頭が冴えてくるようだった。

木々に囲まれた夜空では、無数の星が瞬いている。

こんなふうに星を眺めたのは、親父と一緒に見た時以来だった。確か、自分はとても小さく、横には親父がいてくれたのを覚えている。

しばらく昔のことを考えていると、誰かがこっちに向かってくる気配を感じた。

ユゲは慌てて飛び起き、放り投げられて地面に転がっている剣をつかみ、その鞘を払った。

気配が近づくにつれて、茂みをかき分ける音が大きくなる。音の方向から、護衛隊の誰かであることは予測できたが、一応用心のために剣を構え、来るのをじっと待った。

茂みの音がすぐ近くで聞こえたと思ったら、目の前の茂みが大きく揺れ、一人の人間が飛び出してきた。

魔物ではなかったので、いくらか緊張は解けたが安心はできなかった。なぜなら、現れたのは、上官でも同僚の兵でもなく、少女だったからだ。

何か起こったのだろうか。

事情を聞こうと少女に近づくと、少女は後ずさりした。鞘を払われ、光を鈍く反射する剣が、彼女を怯えさせていた。

そのことに気づき、剣を鞘に収めると、それから再び彼女の方に歩み寄った。

ふと、ユゲはその少女とどこかで会ったような気がして、彼女をじっと見つめた。

この前の少女だ。

今、ユゲの目の前に立っている少女は、巫女姫の屋敷でユゲの前から突然いなくなった少女に間違いなかった。

「何かあったのですか?」

ユゲの問いに少女は答えず、

「何で、何でこんなところにもいるの? どうして」

と、独り言のように繰り返しつぶやくのが、かろうじて聞き取れた。

ユゲは、顔面蒼白にして呆然と立ちすくむ少女に、違った形で、再度問いかけてみた。

「また姫様のお使いですか?」

少女はうつむいていた顔を静かに上げ、いぶかしげな眼差しをユゲに向けた。

「え?」

しばらくの間少女は、ユゲを眺めていたが、突然はっとして体を強ばらせると、

「あなたっ、この前の!」

と、そう叫んだきり、そのまま黙ってしまった。

「こんなはずれにいると危険ですよ。幕舎に戻りましょう」

そう言って、ユゲが少女の腕をつかんで幕舎まで連れていこうとした。しかし彼女は慌ててユゲの手を振り払い、そこから動こうとしなかった。

「お願いだからやめて! 幕舎に戻りたくないの」

ユゲは動きを止めて、彼女の方に向き直った。

「幕舎に戻らなくてもいいけど、とにかくこんなはずれにいると危険だ。護衛兵たちがいるところまで戻りましょう」

少女は再び黙ってしまった。

「何で戻りたくないんですか? 一人で歩いてどこへ行くつもりだったんです、姫君?」

「え、今なんて……」

少女は目を大きく見開いて、その場に凍りついてしまった。

ユゲはそんな彼女の様子を無視して言葉を続けた。

「あなたが幕舎にないと騒ぎになります。どうぞお戻りください」

「なっ、何言ってるの。私は侍……」

「姫君本人だ。侍女じゃない」

ユゲは彼女の言葉を遮るようにして言った。

「どうしてそうだと、私が姫君だとわかるんですか? あなたは姫様にお会いしたことがあるの?」

「どうして、そう嘘をつくんです? あなたが姫君かどうかなど、調べればすぐにわかるのに。それに第一、姫君付きの侍女に、あなたくらいの年齢の者はいないし、間違うほどの人数でもなかったはず」

ユゲは昨晩、彼女と出会ってから、念のために姫君付きの侍女について調べたのだ。そうしたら、姫君には乳母を含め、侍女は五人しかおらず、今回姫君についてきたのは、乳母を抜かした四人だけだった。その四人の内、最も年の若い侍女でも二十を過ぎていて、それより若い侍女はついてきていないことがわかった。

しかし、自分を姫君の侍女だと言い張る少女は、どう見ても十四、五歳で、ユゲと同じ年にしか見えなかった。

少女はしばらく黙ったまま、その大きく見開かれた黒い瞳をユゲに向けていたが、その内、力もなく崩れ落ちるように、地面に座り込んでしまった。

「あなたの言う通り、私が姫君本人です」

「えっ」

ユゲは座り込んでしまった姫君を見て焦った。

泣いているのだ。

「なっ、何も泣くことじゃないだろう」

まるでユゲが泣かせたみたいである。

何とか彼女を泣き止ませようと、彼女の前に座ってみたものの、どうしていいかわからず、ユゲはただおろおろとするしかなかった。

「ごめんなさい。あなた……あなたのせいじゃないんです」

姫君は指で涙をぬぐい、涙声で言った。

「ただ、この先のことを考えたら頭が真っ白になって、涙が止まらなくなったんです」

ユゲは彼女がやっと泣き止んでくれたので、内心ほっとしながら彼女の言葉を待った。

「それで、あなたはどうするのですか? 隊長にこのことを話すの?」

彼女は不安そうな顔をユゲに向け、そしてユゲが何か言うのをただじっと待っていた。

彼女の頬は涙で濡れ、目は泣いたために赤く充血していた。

本来なら起こったこと、特にこんな夜半に供もつけずに、姫君が一人で出歩いていることを、隊長に報告しなければならないのだが、彼女の様子を見ていると、だんだん報告するのがかわいそうになってきてしまった。

「どうやって抜け出してきたんだ? 幕舎には見張りの兵が常にいたはずだけど……」

彼女は思っていた答えとは違う答えが返ってきたので、少し戸惑った表情を見せたが、

「見張りの兵士……?」

そうつぶやくと、ためらいがちに話を続けた。

「侍女が……侍女が兵士の交代の時間を教えてくれたので、その時抜け出してきたんです」

「えっ、でも、ここに来るまで、他の兵もいたんじゃないのか?」

「ええ、いました。でも、彼女が兵の配置されていないところを教えてくれたから、見つからずにここまで来られました」

ユゲは彼女の話を聞いて唖然としてしまった。

どうしてただの侍女が、兵の配置や兵の交代する時間まで知ることができたのだろう。

「その侍女ってのは、誰なんだ?」

ユゲはすぐ彼女に聞き返したが、彼女は、

「……わからないわ」

とそう言って困った顔をするだけだった。

「わからないって、どうして!?」

「いつも側にいる侍女ではなかったんです。初めて会う人だったのよ」

姫君も知らない侍女?そんな侍女がいたのだろうか?

どういうことなのか理解できず、思わず独り言が口をついて出た。

「姫君付きの侍女は四人じゃなかったのか……?」

それを聞きつけて、姫君が不思議そうに尋ねてきた。

「屋敷からついてきた侍女は四人だけですが、あの侍女は王宮から来た女官ではなかったのですか?」

「いいや、王宮からは護衛兵だけで、女官はついてきていない」

「それでは、あの侍女は一体……」

嫌な予感がした。

「急いでこのことを報告しなきゃいけない!」

ユゲは慌てて立ち上がると、足下に座ってこちらを見上げている姫君を立ち上がらせた。

それから、姫君を連れて宿営地へ戻ろうとしたが、不意に腕が重くなり、歩きにくくなった。

驚いて自分の腕を見ると、姫君が両腕で必死にしがみつき、ユゲを行かせまいとしていた。

「お願い、待って! 報告はしないで!」

「そんなこと言ってる場合じゃないんだ!」

彼女を無視して、そのまま力ずくで連れて行こうと思ったが、どうにも歩きづらくてしょうがないので、彼女の腕を振りほどき、手早く今の状況を彼女にわからせることした。

「ここは危険なんだ! 早く戻らないと、俺一人であんたを守れるかわからない」

「危険……? それでも、私はあそこへは戻りたくありません」

「あの侍女は、もしかしたら、あんたを殺すために、ここまでおびき寄せたのかもしれないんだぞ!」

気持ちが焦り、相手が姫君であることも忘れ、思わず口調が乱暴になる。

「……え?」

「つまり、彼女は隙あらばあんたを亡き者にしょうと狙う魔物だったかもしれないって言ってるんだよ!」

姫君はユゲが言った言葉をよく考えていたが、やがてユゲを真っ正面から見据え、感情を顕わにして言った。

「別にいいわ。水晶宮なんて、あんなところに行くくらいなら、魔物に殺された方がましです!」

「何を言ってるんだ?」

「私は大巫女にはなりたくありません。それに、みんなは巫女姫なんて呼ぶけど、私には何の力もないのです。自分の身を守れるだけの力を持っているあなたには、わからないかもしれないでしょうけど、私は恐いのよ」

「……だから昨日も、そして今も、俺が邪魔しなければ、そのまま逃げ出すつもりだったのか?」

「お願いです。見逃してください! 迷惑はかけないようにしますから」

姫君は涙を浮かべながら哀願する。

「そ……」

「それはできませんよ。ミズナミ様」

ユゲが何か言おうとする前に、背後から声がした。

低くてよく通る声だった。

ユゲは声のする方を向き、声の主を確認した。

「オ……ヤジ」

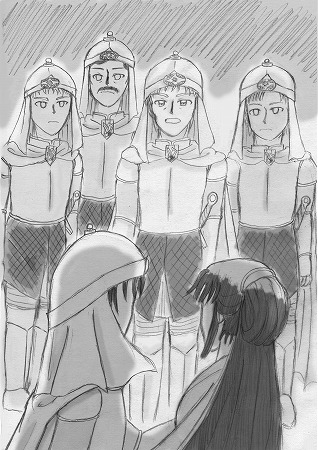

いつからそこにいたのかは不明だが、ユゲの数歩ほど後ろに三人の兵を連れたオヤジ殿が立っていた。

一瞬互いに目が合ったが、オヤジ殿はすぐに逸らすと姫君に向けた。

「ミズナミ様、我々は大巫女の後継者が決定するまでの間、あなたを護衛するように命じられています。その任務を遂行するに当たって、まずあなたを無事水晶宮までお連れしなければならないわけですから、そのようなわがままを聞き入れることはできません。それから、軽率な行動は慎んで頂きたい。いくら我々でも、勝手にどこかへ行かれてしまっては、どうすることもできません。もしあなたに何かあれば責任を問われるのは我々なのですから」

オヤジ殿は柔らかな口調でそう言っていたが、眼差しは鋭く、厳しい表情をしていた。

一方の姫君はというと、聞いてはいるが、少しふてた顔をし、そっぽを向いていた。そして、オヤジ殿が他の三人に連れて行くよう命じると、抵抗せず、素直に従った。

姫君が連れて行かれると、オヤジ殿とユゲの二人だけその場に取り残された。

オヤジ殿の突然の出現には驚かされたが、オヤジ殿が来てくれたことにユゲは感謝した。

もしオヤジ殿がいなければ、ユゲはもう少しで彼女の勢いにのまれ、姫君の言うこときいていただろう。

「オヤジ……」

「ユゲ……。隊にいる時はいつも、隊長と呼べと言ってあるだろう」

「けど、みんなオヤジのことを“オヤジ殿”って呼ぶんだから、そんなに変わらないと思うけど……」

護衛隊の隊長を務めるユゲの父は、常に冷静で、落ち着いた雰囲気を持っているためか、本当は三十代半ばであるのに、多くの人はそれよりも年上だと思っていた。また部下に対しては、いつも厳しく接し、決して甘やかすことはなかった。部下たちは、それが自分たちのためであることを理解し、彼を父親のように慕っていた。中には“オヤジ殿”と親しみをこめて呼ぶ者も少なからずいた。

「それより、どうしてここへ?」

オヤジ殿の怒りが飛んでこないうちに話を逸らす。

オヤジ殿はくるりと向きを変え、宿営地へ歩き出した。ユゲも慌ててその後を追い、肩を並べる。

「姫君の幕舎で見張りをしていた護衛兵が、のびていた」

オヤジ殿は眉根を少し寄せて、苦々しげに言った。

「交代しに行った兵が見つけ、姫君がいなくなっていることにも気付いたのだ」

「姫君の侍女たちは、姫君が幕舎を抜け出したのに気付かなかったのか?」

「侍女たちは眠らされていたよ。揺さぶっても、叩いても起きなかった。あれでは当分目を覚まさないだろう」

宿営地の灯りがすぐ目の前に見えた。

「姫君が言っていた侍女がどんな女か聞いているか?」

オヤジ殿が、姫君を見つけるまでのいきさつを話してくれるものだと思っていたユゲは、急に尋ねられて戸惑った。

「えっ? いや、知らない……」

オヤジ殿は、そうか、と一言呟いて話を続けた。

「姫君がいなくなったのに気付いて、全ての兵に捜索させようとしたその時、どこからか女が現れて、姫君の居場所を指し示したのだ」

「まさか、オヤジ、その女を信じたのか? 罠かもしれないのに?」

ユゲは信じられないという顔をしてオヤジ殿を見やった。オヤジ殿はユゲの顔をじっと見つめるだけだった。

「私もそれは考えた。あの女は人間ではなかったからな。それで、三人の兵だけを連れて、あの女の示した方向を捜すことにしたのだ。もちろん、罠であった時のことも考え、私が戻らなければ副隊長が指揮を執るように言ってある。だが、その必要はなかったようだ。すぐにお前たちを見つけたからな」

そう言い、オヤジ殿は足を止める。

そこは宿営地であった。話しているうちに宿営地に着いていたのだ。

「隊長」

副隊長がオヤジ殿の姿を認め、こちらへ向かって歩いてきた。

「ご無事でしたか?」

「ああ、大丈夫だ。姫君は?」

「幕舎にお連れして、兵に見張らせてあります」

「そうか。姫君につける兵の数を増やせ。それから、予定より早めに発つと、全員に知らせてくれ」

「わかりました」

副隊長は、オヤジ殿に軽く頭を下げるとその場を去っていった。

オヤジ殿はそれを見送り、そして近くにあった暖を取るために焚かれた火の傍に腰を下ろし、兜を取った。

「ユゲ」

突っ立っているユゲを見上げ、隣に座るよう目で促す。ユゲは黙って座った。

「オヤジ」

「何だ?」

呼ばれてこっちを向くオヤジ殿の顔を、焚き火の炎が朱に染める。

「水晶宮は危険なところなのか?」

問われてオヤジ殿は少し間を置いて答えた。

「確かに決して安全なところとは言えないだろう」

「ふーん。ミズナミ……だっけ? 姫君が水晶宮に行くのをひどく嫌がっていたから……」

「水晶宮は、魔などの闇を封じ、鎮めるための神殿だからな。それでいつも暗くて恐ろしいイメージがつきまとう。姫君が水晶宮に行きたがらないのは、そのためだろう」

「それもあるかもしれない。けど……何だかそれだけじゃないみたいだった」

オヤジ殿は少し首を傾げた。

「ユゲ、お前は姫君と何を話したんだ?」

「別に、大したことは……」

「それなら、何で姫君が水晶宮に行きたがらない理由が他にもあると思ったんだ?」

ユゲはちょっと考えてから口を開く。

「オヤジ、本当は姫君には何の力もないんじゃないのか?」

姫君と会ってからずっと感じていた疑問である。

「ユゲ、誰がそんなことを言ったんだ?」

ユゲの一言でオヤジ殿の表情が一変した。先ほどまでの穏やかな雰囲気は、もうそこにはなかった。

オヤジ殿は眉をひそめ、口を真一文字に結び、険しい表情をしている。ユゲがオヤジ殿の気に障ることを言ったのは明らかだった。

「え、あの、その……」

「兵の間でそのような話が出ているのか? それとも、お前がそう思っているだけなのか?」

「いや、姫君が……。姫君がそう言ったんだ」

「ミズナミ様が!?」

オヤジ殿は驚きの声を上げた。

「本当さ。姫君は『何の力もないし、巫女姫にもなりたくない』って、そう言ったんだ」

オヤジ殿は深く溜息をついて首を横に振った。

「もし、本人がそう言ったとしても、それは間違いだ。それより、そのことを知っている兵はいるか?」

「さぁ。俺はさっき姫君と会った時に聞いただけだけど」

「そうか」

オヤジ殿がそんなことを訊いたのは、仮に嘘であっても姫君の口からそんな言葉が発せられたということが、兵たちに広まるのを心配したからだろう。

「姫君の母親が誰だか知っているか?」

唐突に姫君の母親のことを訊かれたユゲは答えられず、困った顔をした。

「姫君……、ミズナミ様の母親は今の大巫女の妹で、生きていれば次期大巫女になっていたと言われるほど、力のある人だった」

「生きていればって、亡くなってたのか!?」

姫君の母親が生きているものだとばかり思っていたユゲは、少し驚いた。

「けど、屋敷にはちゃんと……」

「あれは、姫君の継母だ。実の母親は、彼女が幼い時に亡くなったんだ」

「そうだったのか……。でも、いくら姫君の母親がすごくても姫君もそうだとは限らないと思うけど。現に大巫女が姫君を候補者の一人に指名するまで、全くと言っていいほど姫君を知っている人はいなかったじゃないか」

普通、能力のある人間やその人の身内だというだけで噂は広がるものである。しかし、姫君はその母が力のある巫女で、父が水の国でも有力な貴族であるにも関わらず、今の今まで一度も人々の噂にのぼったことがない。

「まぁ、そうだな、大抵の人間は姫君には能力がなく、候補者になれたのも、父親と伯母の大巫女のおかげだと思うだろう。何せ姫君本人もそう思っているみたいだからな」

ふぅ、と息をついてオヤジ殿は不安そうな表情を浮かべた。

「だが、本当はそうじゃない。姫君が幼い頃、その能力は、同じ年頃の巫女姫たちの中でもずば抜けて良かったんだ。しかし母親が亡くなってからはどうしたわけか、何の力も示せなくなった」

「それじゃ、やっぱり……」

「いいや、今も幼い時と変わらずに能力はある。ただ、それが母親によって封じられてしまい、本人もいつの間にか自分には能力がないと思い込むようになってしまったんだ」

「母親がっ!? 何のために……」

ユゲは思わず身を乗り出して訊き返していた。

「さあ…な。何のためにしたのかまではわからないが。とにかく、姫君にはちゃんと力があるということだけは言っておくぞ」

オヤジ殿はまだ何か知っていそうだったが、それ以上は何も言うつもりはないらしく、ユゲから視線を逸らした。

「ところで、ユゲ、明日お前にやってほしいことがあるのだが……」

オヤジ殿はユゲの様子を窺うように、慎重に話を切り出した。

周囲にはユゲとオヤジ殿の他、誰もおらず、そのせいもあって何か張り詰めたような雰囲気が強く漂った。

「明日、お前は皆と一緒に行かずに、倒れた兵と眠り続ける侍女たちを町まで連れて行ってほしい」

「なっ……」

オヤジ殿の言葉に一瞬身が凍りつく。何か言おうとしたが、喉元で言葉が引っ掛かって何も言えなかった。

「彼らをこのままここに置いていくわけにはいくまい。かといって一緒に連れていくことはできない。そこで、彼らを町まで戻すことにしたのだが、それには数人の兵を付けなければならない。私としては、これ以上護衛を減らしたくない。だから腕の立つ者数人で行かせるのが良いのだが……」

「俺にその役目をしろと……?」

「そうだ。お前なら十分できるだろう。それに、代理としての責任は、もう果たしているから、これ以上無理に任に就く必要はない」

「けど、オヤジ、俺はまだ責任を果たしてなんかいないし、そのことについて別に無理なんかしてない。だからその役目は別の人間にしてくれ」

ユゲは何としても、この任務から離れるわけにはいかなかった。それに、あとはこの山を登るだけで水晶宮に着く。護衛兵の人数が減り、侍女がいなくなった分、オヤジ殿は隊を急がせるだろう。そうなれば二日もかからずに水晶宮に着くことができる。水晶宮はすぐ目の前なのに、ここであきらめられるはずがなかった。

ユゲは必死になって役目を断る理由を考えた。しかし、オヤジ殿相手ではうまくいかなかった。

「ユゲ、お前は私が知らないとでも思っているのか?」

オヤジ殿が静かに口を開く。

何を、と問おうとした瞬間、オヤジ殿が再び口を開いた。

「お前はこの任務に就きたいがために、わざと正式に決まった隊員の体調を崩させて、任に就くことができないようにしたな?」

オヤジ殿の声は鋭く、いくぶん怒気を含んだものになっていた。

「何でそんなことをする必要があったんだ? 水晶宮へ行ってどうするつもりなんだ?」

「それは、オヤジが……。オヤジが俺を任に就かせないように働きかけたから。もしオヤジがそんなことしなかったら、俺はあんなことするつもりはなかった!」

「そうだろうか? もし私が邪魔をしなくても、お前は任に就くためには何でもしたのではないのか? ユゲ、お前の気持ちがわからないわけではないが、お前のしようとしていることはあまりにも愚かだ。もっと自分のことを考えたらどうだ?」

「愚か? 愚かだって!? 俺はただ、自分の父親の死の真相が知りたいだけだっ! 親父は俺にとってたった一人の家族だったんだ。それなのに……」

気持ちが昂り、声が震えた。そんなユゲを見て、オヤジ殿は少し声の調子を和らげた。

「確かに、奴がお前にとってかけがえのない家族だったのはわかるが、だからといって自らの立場を危うくするような真似はするな。そんなことをすれば、きっとお前の父親は悲しむだろう。ユゲ、悪いことは言わない。この任務から降りろ」

「嫌だっ、俺は降りない!」

オヤジ殿の言葉にユゲは、感情的になってしまったが、オヤジ殿の方も顔をしかめ、語気を荒げた。

「ならば上官としてお前に命令する!」

「なんでだよっ。やっぱりオヤジ殿も親父のことを、他の奴らと同じ風に見てたんだな!? 俺は絶対に降りないからなっ!!」

「ユゲ……!!」

オヤジ殿が呼び止める間もなく、ユゲはその場を走り去って行った。

後に残されたオヤジ殿が、どんな様子だったのか、ユゲにはわからなかった。