アマガセ国の王都サンソルガのずっと北、土の国第一都市キシルパから南に少し下った街道沿いの都市、ディノン。そこからさらに峠を二つ越えたところに人口数十人ほどの小さな村があった。

この村には特産品といえるようなものはなく、村人のほとんどが自給自足の生活をしている。

しかし、冬場になると知る人ぞ知る、ちょっとした狩猟場になるため、大きな都市から羽を伸ばしに訪れた貴族でいくらか賑わうのであった。

村の広場には、村の中心である神殿と村人たちの日用品を扱う雑貨屋が数軒、宿つきの安酒場が一軒あるのみである。村人の家々は、その広場を囲むように点在している。

村の中心から伸びる一本道の先に、忘れ去られた廃屋のごとくぽつんと一軒の宿が存在していた。

小さな二階建ての石造りの宿は、村一番の高級宿だと言われており、四十路を過ぎた未亡人女将が、細々と一人で切り盛りしていた。

狩猟が盛んな冬にはいくらか埋まる客室も、春を迎え、狩猟時期が終わりに近づいた今となっては、一組の客しか泊まっていなかった。

宿の二階、横一列に並んだ客室の中で最も大きい角の一部屋が、その客が取った部屋であった。

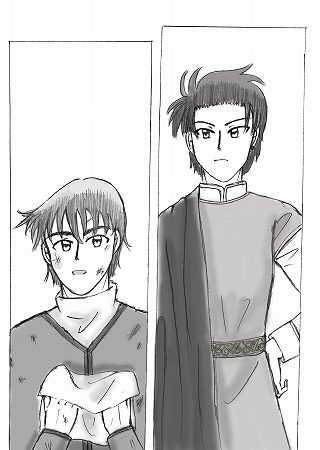

客は、若い二人の青年で、王都から狩りに訪れた貴族のようであったが、従者は連れていなかった。

今部屋には、連れの片割れしかいない。もう一方の連れは、夕刻宿を出たきりいまだに戻らなかった。

残された方は、暖炉の前までひじ掛け椅子を引っ張っていき、外套にくるまりながらそこに陣取っていた。使い古され、クッションが硬くなった椅子は、とても座り心地がいいものとはいえないが、床の上に座るよりはましであった。

積み上げられた石に所々木が打ちつけられた壁には毛織物のタペストリーが、石の床には絨毯がそれぞれ寒さよけに使われていたが、隙間風までは防げず、部屋では暖炉に火を入れても尚外套を必要とした。

青年は、脚を組んで椅子に深々と座り、片方のひじ掛けに両腕を置き寄りかかっていた。椅子の横の小卓には、ブランデーの瓶が置かれている。おもむろに瓶を取ると、ブランデーを空になったグラスに注ぐ。

ように暖炉に視線を向けるほかは、ひたすらグラスを見つめるのだった。

どれほど時が経っただろうか。暖炉で燃える薪が残り少なくなった頃、階下で物音がした。女将はとっくに1階の厨房の脇にある自室で床に就いている。宿にはこの青年の他に客はいない。青年には誰がやって来たのかもう察しが付いていた。

緻密な装飾が施された樫のドアが派手な音を立てて蹴破られる。室内に冷やりとした風が入り込む。

青年は別段驚きもせず、安楽椅子のひじにもたれかかっていた上半身をゆっくりと起こす。そして、手に持っているグラスを小卓に静かに置き、面倒そうに椅子から立ち上がる。

「もっと静かに入って来られないのか?」

見れば部屋の入口の暗がりに、大乱闘の末やっとのことで逃げてきたというような有様の男が突っ立っていた。

男は、青年の非難がましい視線もお構いなしに、長靴の泥も拭わないままずかずかと入って行く。

「両手が塞がっているんでね」

青年の方は、眉を少し動かしただけで、ひとつも表情を変えず男の様子を黙って見ていたが、男の背中の荷物を見て、急に顔をしかめる。

「オギ、なんだ、それは?」

「これか?」

オギと呼ばれた男は、青年のどすの利いた声を意に介することもなく背中の少年を木製の長椅子に横たえる。

「拾った」

「捨てて来い」

「おいっ、カスガ!」

「それが嫌なら、ちゃんと説明しろ」

「わかったよ。説明する。っと、その前に……」

オギは小卓に置いてあるグラスを取り、一気に飲み干した。

「暖まらせてくれ。凍え死にそうだ」

「ったく……」

カスガは、一度部屋の外へ女将を呼びに行き、またすぐに戻ってきた。

ややあって今夜唯一の客に呼ばれた女将が、転がるように部屋へやってきた。女将は、部屋に入ってくるなり、やっと帰ってきた客の姿を見て、あれまぁと驚きの声を上げた。

女将を驚かせた張本人は、暖炉の前でガタガタ震えているだけで、何もしようとしないので、仕方なくカスガが、湯を沸かすことと連れが持ち込んだお荷物の手当てを頼んだのだった。

カスガが別室に少年を運び、湯を持って部屋に戻るまでに、オギは残っていたブランデーを全て空にしてしまった。さっきから暖炉に当たっているが、ちっとも身体の震えは止まらなかった。身体の芯から凍ってしまったのではないかと思えるほど、身体が冷えていた。

部屋に戻ってきた連れは、酒瓶とグラスが空になっているのを見て、何か言いたげな顔になるが、持っていた大きな湯桶を無言で、ドンとオギの前に置く。

「ひどい様だ。拭いたらどうだ」

投げて寄越されたタオルを、オギは湯に浸す。

「何があったのか説明してもらおうか」

カスガは、暖炉の前にもう一脚別の椅子を引っ張ってくると、それに腰掛け、オギに話すように促す。

湯を絞ったタオルで顔を拭いていたオギは、その手を一旦止め、質問者の顔をじっと見る。

表情を見れば、別段心配している様子もなく、相変わらず無表情のままである。

しかし、深く鮮やかなルビー色の瞳は、真剣な光を帯びて、鳶色の瞳をした連れを真っ直ぐに見据えていた。

ただし、この真剣な瞳が、連れを心配してのものなのか、はたまた持ち込まれた面倒事を、さっさとどうにかしてしまおうというものなのかまでは、わからない。

カスガは、顔に落ちてきた前髪をうっとうしそうに掻き揚げ、その拍子に自分を見つめる鳶色の視線に気がついた。

「なんだ?」

無表情を崩さず、声の端々に不快感をたっぷり滲ませて訊く。

「いやぁ〜、相変わらず髪の色は焦げ茶でありふれた色してんのに、瞳の色は変わってんなと思って」

「余計なお世話だ」

己の容姿のことに触れられた青年は、不快感を通り越した底冷えのする声で答える。

「話す気がないなら、私はもう寝るぞ。あのお荷物を含めたあとの始末は、全部自分で何とかしたらいい」

そう言い、カスガは席を立とうとする。

「まあ、そう怒んなよ。ちょっとからかっただけだろ。その容姿の何が不満なんだ。その顔で、もうちょっと愛想よくしてみろよ。女たちにモテること間違いなしだ」

「別に女なんかどうでもいい」

「もったいないこと言うなよ。誰もが女にモテるわけじゃないんだぞ。自分の容姿に少しでも感謝するべきだ。……だが、そんなにいらないものなら、その容姿の十分の一でもいいから俺によこせ。そうすれば、今の宮廷の半分の御婦人方だけでなく、もう半分の御婦人方もきっと俺の虜にしてみせるぞ」

冗談を言いながら、オギは、屈託のない笑顔をカスガに向ける。

オギの長所は、人に憎まれないことである。相手がどんなに怒っていても、それを物ともせず、屈託のない爽やかな笑顔と冗談で相手の気を紛らせてしまう。カスガは、怒っていることが、だんだん馬鹿らしく思えてきた。

カスガが椅子に座り直したのを確認したオギは、泥で汚れた手足を拭き始めた。

暖炉の薪がひときわ大きな音を立ててはぜる。